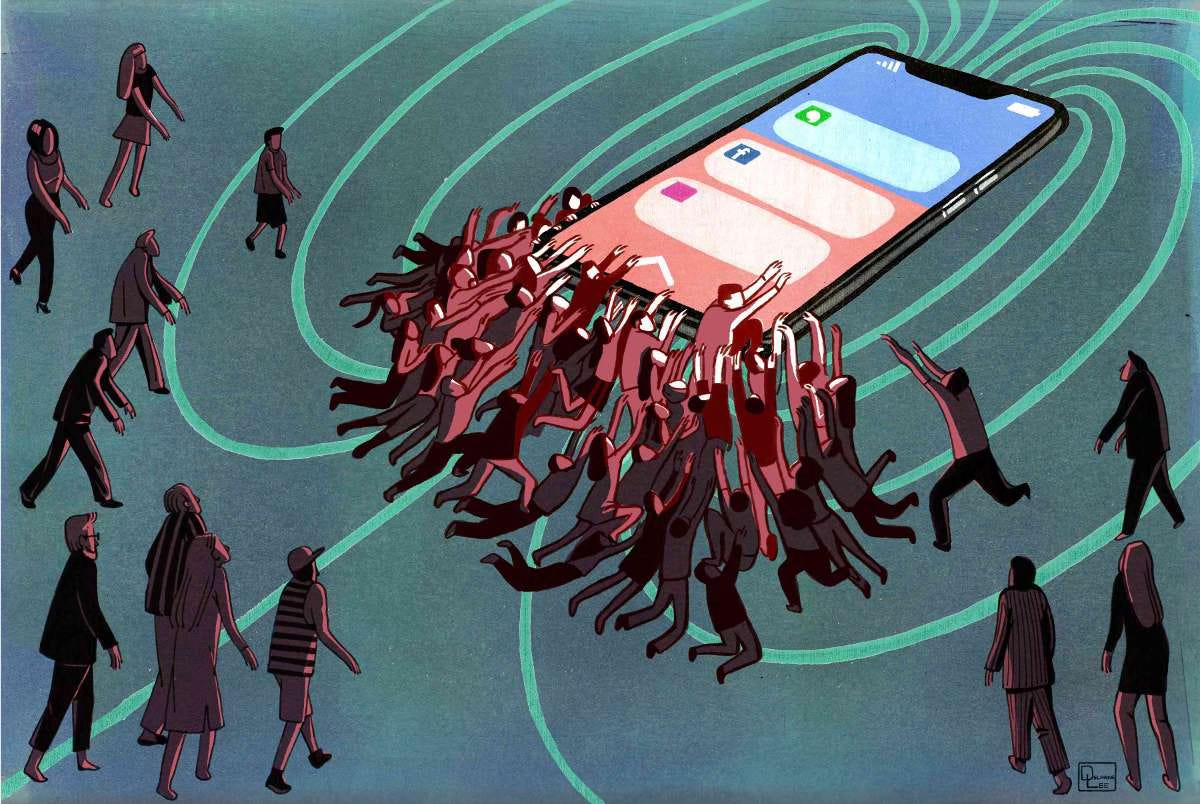

La epidemia de la adicción a la tecnología

¿Deberíamos comenzar a pensar nuestra adicción a la tecnología como una epidemia o, peor aún, como una pandemia? A continuación, revisamos algunos aspectos de este problema socioconductual.

Todavía no tenemos ovejas eléctricas y aún somos capaces de distinguir a un robot de un humano. Sin embargo, es una realidad que vivimos en un mundo varios órdenes de magnitud más conectado que el de hace tan solo un par de décadas.

En el paisaje hiperconectado del siglo XXI, el tiempo en pantalla ha pasado a ser uno de estos indicadores que preferimos no mirar. Nos asusta darnos cuenta de que pasamos tantos minutos (incluso horas) del día mirando la pantalla de nuestro teléfono. Pero no hacemos nada al respecto.

Esta adicción a la tecnología describe una forma de interacción patológica entre el individuo y sus dispositivos electrónicos, principalmente el smartphone. En esencia, comparte varios aspectos con otras adicciones. La razón es que los patrones compulsivos asociados a este tipo de trastornos se explican por el secuestro de los sistemas de recompensa cerebrales.

La liberación de dopamina que sigue a ciertos estímulos digitales (cada “me gusta”, cada comentario, cada nueva publicación) ayuda a crear patrones de comportamiento —hábitos, si se quiere— que en poco tiempo se vuelven imposibles de erradicar sin ayuda profesional.

Este fenómeno está increíblemente arraigado en la cotidianidad del siglo XXI. Su presencia ha llegado a pasar desapercibida simplemente porque lo hemos normalizado. Esto es especialmente notorio en adolescentes, donde el tiempo en pantalla oscila entre las 5 y las 8 horas diarias.

La verdadera preocupación surge cuando esta interacción deja de ser una conducta evitativa para transformarse en un trastorno mental. El punto de no retorno se alcanza cuando el comportamiento empieza a causar daños significativos en ciertas áreas de la vida del individuo.

Entre otros efectos, la adicción a las redes sociales y al smartphone influyen en los síntomas de la ansiedad y la depresión, producen trastornos del sueño, sedentarismo y causan un deterioro en la capacidad para mantener relaciones sociales sanas.

Entonces surge una pregunta inevitable: ¿Constituye la adicción a la tecnología una suerte de epidemia o pandemia?

Aunque es cierto que no se trata de una enfermedad infecto-contagiosa que se propague biológicamente, el análisis del problema desde la perspectiva de la salud pública nos conduce a una respuesta afirmativa.

En cuanto a su escala y prevalencia, afirmaremos que la penetración de los smartphones y las redes sociales es un fenómeno global sin precedentes. Afecta a una porción muy significativa de la población mundial, cruzando fronteras demográficas y geográficas. Su alcance es, sin duda, pandémico.

En términos de la velocidad de propagación, señalaremos que, a pesar de que el contagio no es viral, sino socioconductual, ha bastado un par de décadas para que esta forma de interacción digital se normalice. Hoy, el contacto con la tecnología se encuentra profundamente integrado en nuestras rutinas, llegando a convertirse en una norma social.

Finalmente, en términos del impacto negativo que produce, diremos que sus consecuencias sobre la salud mental, el bienestar físico y el funcionamiento social y cognitivo son tangibles y afectan a millones de personas a nivel global. Estos efectos a gran escala constituyen un problema de salud pública masivo.

Estas consideraciones nos obligan a reconocer la magnitud del desafío que enfrentamos. No solo se trata de un problema de autocontrol a nivel individual, sino de un fenómeno impulsado por tecnologías omnipresentes que han sido diseñadas para ser adictivas.

¿Seremos capaces de parar la propagación de este mal antes de que sea demasiado tarde?

Mucha verdad

Lo peor es que muchos padres que no tienen la inteligencia emocional, prefieren darle a los niños una pantalla en vez de lidiar y enseñar a los niños a regular sus emociones