Cuidado con las hojas secas

En el marco de la publicación de mi próximo libro —una recopilación de once relatos—, les comparto esta primera entrega para que se hagan una idea de lo que encontrarán.

El libro ya se encuentra disponible en Amazon (físico y digital) y en la tienda de Apple Books (digital). ¡Espero sus comentarios!

El otoño había llegado con una puntualidad que resultaba sospechosa, como si alguien en una oficina gris, allá arriba en la estratosfera, hubiese presionado el botón de cambio de estación exactamente el veintiuno de marzo. Los árboles del parque, alineados como soldados en desgracia, se despojaban de su vestimenta ocre con una resignación que a Ernesto le parecía, cuando menos, deprimente.

Caminaba con la vista clavada en las baldosas hexagonales, tratando de no pisar las líneas de unión —una manía que arrastraba desde la infancia y que, a sus treinta y tantos años, no tenía intención de corregir—, cuando un sonido lo sacó de su ensimismamiento. Era un crujido rítmico, similar al de un herbívoro rumiando las ramas que ha arrancado de un arbusto.

Shhh-clac. Shhh-clac.

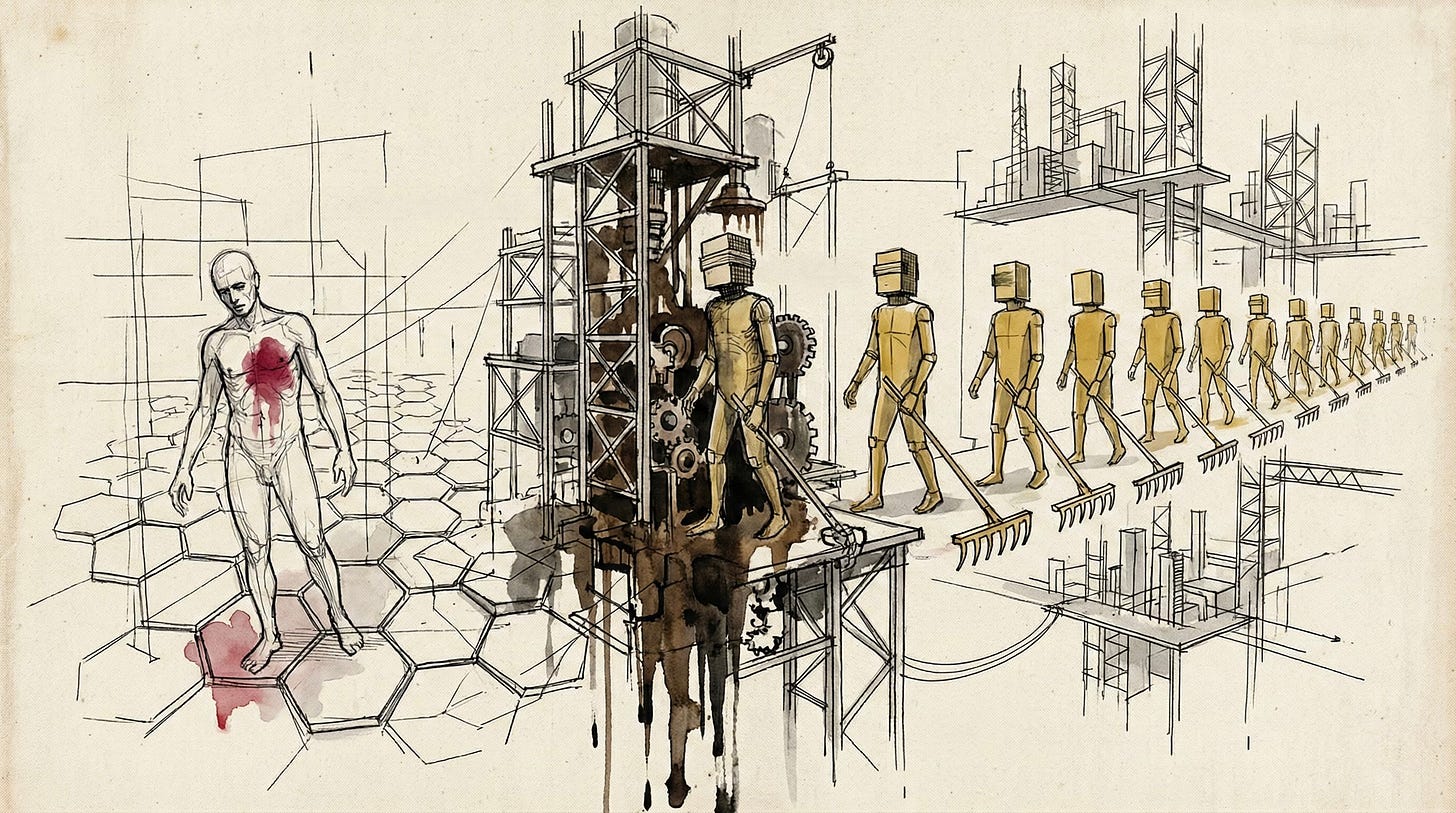

Ernesto levantó la vista. A unos diez metros, una figura encorvada barría las hojas secas tranquilamente. Llevaba el uniforme municipal estándar: un overol amarillo con cintas reflectantes, manchas de tierra y pasto a la altura de las pantorrillas y algo que se asemejaba al aceite de motor. Coronando aquella figura había no una gorra con visera ni un casco de seguridad, sino una bolsa de papel. Una bolsa de papel de envolver, cuadrada, sin orificios para los ojos, que cubría la totalidad de su cabeza y cuyos bordes descansaban sobre los hombros.

Ernesto se detuvo y suspiró. Una nueva ordenanza municipal dictaba que todos aquellos que se encontraran en la vía pública realizando sus funciones laborales, debían cubrir su rostro. Según el alcalde —un tipo con sonrisa de tiburón que aparecía en demasiados carteles—, esta medida evitaría que los transeúntes generaran «vínculos empáticos innecesarios» que pudieran entorpecer la eficiencia laboral.

Aunque para Ernesto era una estupidez kafkiana, ahí estaban: hombres y mujeres anónimos por doquier, respirando su propio dióxido de carbono dentro de una bolsa de papel.

Miró el reloj y, al notar que llegaba tarde a la oficina, emprendió carrera nuevamente. Su jefe, un hombre que disfrutaba cronometrando el tiempo que tardaban sus empleados en el baño, no aceptaría sus reflexiones sociológicas como justificación válida para un atraso.

Fue entonces cuando, por el descuido que experimentó al mirar el reloj, calculó mal su trayectoria. O quizá fue el barrendero quien, cegado por una razón injustificable, dio un paso repentino al costado.

Ernesto tropezó con el mango del barrehojas, perdió el equilibrio y la gravedad se encargó del resto. Ni siquiera alcanzó a usar las manos para apoyarse; su sien dio contra el borde de granito de una jardinera produciendo un ruido seco. Sus retinas registraron la luz directa de miles de soles inexistentes y sus oídos captaron un estallido agudo.

Quedó tendido en el suelo, aturdido. El olor a humedad y a materia orgánica en descomposición ya no era un aroma ambiental, sino un vapor espeso y terroso que, dado que tenía la cabeza hundida en la hojarasca, sentía que podía masticar.

—¡Hey! —exclamó Ernesto, intentando incorporarse. El parque todavía le daba vueltas alrededor como un carrusel descompuesto. Cuando logró ponerse de pie, preguntó—: ¿Ni siquiera vas a pedirme disculpas?

El barrendero se quedó estático y la bolsa de papel giró lentamente. No había ojos, solo una superficie café, ligeramente arrugada. Sin embargo, algo en la postura, en la leve inclinación de los hombros caídos y en la forma en que sujetaba el mango del barrehojas con la mano izquierda —dejando el meñique ligeramente levantado—, le resultó familiar.

Una chispa se encendió en su cerebro. Esas botas de seguridad gastadas en la punta, esos cordones de distinto color: uno negro y el otro rojo…

—¿Dave? —preguntó, olvidándose del mareo al mismo tiempo que bajaba la guardia—. Oh, Dave, no te reconocí con la bolsa en la cabeza.

Ernesto se lo terciaba periódicamente en esa sección del parque. Era un hombre mayor, de risa fácil, que solía darle los buenos días y añadir algún comentario sobre el clima, los resultados del fútbol o algún programa de la televisión.

Pero la figura no respondió.

En lugar de eso, continuó barriendo las hojas.

Shhh-clac, shhh-clac.

—Perdóname si me exalté. Reconozco que tengo parte de la culpa, pero convengamos que también has de tener más cuidado por donde caminas —repitió Ernesto, sintiendo la incomodidad de hablar con un rostro escondido detrás de un envoltorio—. Imagino que les debe costar acostumbrarse a caminar sin ver, pero cielos, por poco me parto el cráneo —terminó, mientras se tanteaba la cabeza.

De una pequeña herida brotó una gota de sangre.

La voz que finalmente atravesó la bolsa no sonaba a Dave. Era plana, metálica y parecía desprovista de cualquier inflexión.

—No soy Dave.

Ernesto parpadeó y sintió un escalofrío.

—Vamos, hombre, para de bromear. Aunque no pueda ver tu rostro, reconozco esas botas. Los cordones...

—Dave ya no está con nosotros —respondió, interrumpiéndole en medio de una frase.

La frase quedó flotando en el aire frío, suspendida entre el ruido del tráfico lejano y el shhh-clac de otros barrenderos que apilaban hojas secas a la distancia.

—¡Imposible! —preguntó Ernesto, dando un paso atrás—. Estuve conversando con él hace un par de semanas. Estaba un poco más allá, juntando las hojas del aliso.

El barrendero se le acercó un par de pasos. La bolsa se infló y desinfló siguiendo el compás de un suspiro profundo.

—Muchas cosas pueden ocurrir en dos semanas.

Ernesto se quedó petrificado. Quiso arrancarle la bolsa de la cabeza, ver el rostro oculto y confirmar que solo era una mala broma. Sin embargo, algo en la rigidez del cuerpo frente a él lo detuvo. La postura del barrendero le hizo imaginar a un maniquí cubierto de polvo que permanece en una tienda abandonada.

—¿Qué pasó exactamente? —preguntó Ernesto, con la voz convertida en un susurro.

—Eso no tiene relevancia ahora. Lo que importa es que a contar de hoy, habiendo Dave cesado en sus funciones, seré yo quien le reemplace. Mi nombre es Marco —respondió el barrendero. Luego, sin añadir nada más, dio media vuelta y reanudó su tarea.

Shhh-clac. Shhh-clac.

Ernesto permaneció allí, plantado en medio del sendero, viendo cómo la figura se alejaba lentamente, apilando hojas que parecían multiplicarse a medida que avanzaba. Una sensación de irrealidad se apoderó de él.

A lo lejos, vio a otro barrendero. Y a otro más allá, cerca de la fuente de agua.

Salvo detalles insignificantes, eran idénticos. El mismo overol, la misma bolsa en la cabeza y el mismo movimiento pendular y monótono.

¿Acaso habían aprovechado la opacidad de las bolsas de papel para reemplazar a los barrenderos humanos por androides? Y en ese caso, ¿qué habían hecho con Dave?

El temblor de sus manos le recordó aquella vez que intentó dejar el café. El movimiento era tal que incluso una tarea tan sencilla como sostener un vaso con agua era casi imposible. Pero esta vez la explicación no residía en el síndrome de abstinencia.

Estaba asustado. Sentía miedo, un miedo irracional a aquello que resulta desconocido pero que intenta disfrazarse de cotidiano.

Decidió que no se encontraba en condiciones de presentarse a trabajar. No con esa sensación de náusea que se acentuaba progresivamente. En lugar de continuar, dio media vuelta y se dirigió a una banca vacía, justo frente a un viejo roble.

Necesitaba sentarse y pensar.

«Es solo una metáfora», se dijo a sí mismo, intentando que su cerebro emocional convenciera a su cerebro lógico. «Lo que Marco quiso decir es que el viejo Dave, el Dave que yo conocía, ha muerto de manera simbólica. La máscara y el overol no son más que una performance».

Entonces, notó un detalle en el calzado que capturó su atención de manera irremediable: el barrendero iba arrastrando el cordón rojo por el suelo húmedo. Pero Dave jamás llevaba los cordones desatados porque creía que llamaba a la mala suerte: «Y como verá, ya he tenido suficiente mala suerte en la vida, Don Ernesto».

Ernesto, intuyendo que algo andaba mal, sintió un impulso absurdo de quedarse escondido por ahí. Caminaría hasta encontrarse a una distancia prudente y se ubicaría detrás de un árbol. Necesitaba saber qué había debajo de esa bolsa de papel.

¿Qué era lo peor que podía encontrar? ¿Una placa de circuitos llena de pequeñas luces de colores intermitentes? ¿Un enjambre de insectos que habían aprendido a imitar la forma humana? ¿Otra bolsa de papel más pequeña, debajo de esa otra, y otra más, en una sucesión infinita?

Aunque todas las opciones le parecían terribles, imaginó un escenario aún peor: que la bolsa estuviera vacía.

La idea era ridícula, propia de una novela de ciencia ficción barata o de una de esas pesadillas que tenía cuando ingería una cena copiosa. Sin embargo, dadas las circunstancias, esa mañana todo parecía indicar que la normalidad carecía de valor.

Mientras lo pensaba, un zorzal descendió desde una rama y aterrizó sobre la gravilla con la intención de picotear algo. El barrendero avanzó directo hacia el ave, sin detenerse ni mostrar intención de esquivarla. Su bota aplastó el lugar exacto que el animal había ocupado una fracción de segundo antes, arrancándole una pluma. Entonces, continuó su tránsito hasta un contenedor de basura, donde depositó el montón de hojas acumuladas usando una pala metálica.

Ernesto se aproximó sigilosamente. Aunque el crujido de sus propios pasos lo delataba, el barrendero parecía sordo a todo aquello que no fuera propio de su labor.

Cuando estuvo a unos dos metros, notó una inscripción en el costado de la bolsa de papel que no había visto antes. En letras negras y pequeñas, justo a la altura de la oreja, decía: «ENVOLTORIO DE UN SOLO USO – PROHIBIDO SU RECICLADO».

—¡Psst! —llamó Ernesto, acercándose todavía más.

El barrendero se irguió de golpe, con una velocidad impropia de un ser humano, ni siquiera a la de uno joven y atlético. Giró la cabeza —¿o deberíamos decir la bolsa?— ciento ochenta grados, mientras su cuerpo continuaba mirando en dirección al contenedor.

Ernesto ahogó un grito. Era anatómicamente imposible. La estructura de la columna cervical humana no estaba diseñada para ese tipo de rotación. La única forma de conseguirlo era partiéndose el cuello.

—Esta será la última vez que reciba una respuesta de mi parte. Me quedan apenas algunos minutos antes de alcanzar el límite diario de interacción que me permite el reglamento de la compañía y no pretendo desperdiciarlos con usted.

—Permítame hacerle una última pregunta y le aseguro que no volverá a saber de mí —balbuceó Ernesto y, entendiendo por medio del lenguaje no verbal que su contraparte había aceptado la solicitud, continuó—: ¿Qué pasó con Dave?

La luz de la mañana incidió sobre los pliegues del envoltorio de tal manera que, por un segundo, le pareció ver una mueca de burla —o quizá de lástima infinita— dibujada en la superficie que le cubría la cara.

—Dave ha muerto —dijo por fin y volvió a sus labores.

Fue entonces cuando Ernesto reparó en un detalle perturbador: el borde inferior de la bolsa, el que quedaba apoyado sobre los hombros, estaba húmedo. Una sustancia oscura, viscosa y desconocida ascendía lentamente por la fibra, expandiéndose con un patrón que no parecía propio del sudor.

Podía ser aceite. O sangre coagulada.

Ernesto retrocedió, tropezando con sus propios pies. Esa torpeza, que parecía ser su sello en situaciones difíciles, lo hizo caer con su trasero contra el césped. Marco comenzó a caminar hacia él, arrastrando el barrehojas con un sonido que, aunque idéntico al anterior, ya no era de limpieza, sino de amenaza.

Shhh-clac. Shhh-clac.

Detrás de él, aparecieron otros dos barrenderos. Los tres se le aproximaron como respondiendo a una señal silenciosa e ineludible.

El instinto de supervivencia, esa voz primitiva que normalmente permanece en estado de hibernación bajo varias capas de racionalidad, tomó el control de las extremidades de Ernesto. En lugar de ponerse de pie con normalidad, reptó hacia atrás, raspando las palmas de las manos contra el pasto y la gravilla, mientras sus talones buscaban algo de tracción.

Los barrenderos llevaban los barrehojas alzados como quien lleva una lanza preparada para ser arrojada contra un objetivo. Pero más que dichas herramientas, lo que resultaba verdaderamente aterrador era la sincronía con que se movían. Ernesto imaginó a una cuarta persona dirigiendo los movimientos de los tres como un niño que maneja a distancia su auto a control remoto.

—El área debe ser despejada, señor —dijo una voz metálica.

La orden pareció emanar de los tres y de ninguno a la vez.

—No tienen derecho… ¡Soy un ciudadano! ¡Pago mis impuestos religiosamente! —gritó, con la voz quebrada y más aguda de lo habitual.

Su reclamo, que parecía improcedente dado el contexto, se desvaneció sin hacer eco.

Cuando logró incorporarse, notó que la mancha en el borde de la bolsa se había extendido hasta cubrir todo el contorno. Aquel detalle hizo que volvieran las náuseas. Aunque la sustancia no olía a nada en particular, su cerebro completó la escena con el aroma que expele una carnicería deficientemente higienizada.

Sin previo aviso, uno de sus perseguidores le arrojó el barrehojas. Apuntó directo a la cabeza y falló por poco. A pesar de que estaba distraído pensando en las manchas, Ernesto se agachó lo suficientemente rápido. Uno de los dientes de la herramienta se le enredó en el pelo, arrancándole un mechón. En cualquier caso, prefería perder un poco de pelo a terminar con una pieza de metal incrustada en el cerebro.

No dispuesto a esperar un segundo ataque, giró sobre sus talones y echó a correr hacia la salida norte del parque, la que daba a la avenida principal. Por primera vez, avanzó sin mirar las líneas de las baldosas.

Uno de ellos, al detenerse, arrastró el barrehojas con rabia. Lo hizo sin mirar, como quien realiza una tarea a la que está demasiado habituado.

Shhh-clac. Shhh-clac. Shhh-clac. Shhh-clac.

Aunque los barrenderos no corrían, sus pasos eran tan largos que no tardaron en alcanzarlo. La eficiencia con que devoraban la distancia que los separaba parecía superar los límites de lo posible.

Tras abandonar el parque, Ernesto alcanzó a detenerse en el borde de la calzada. Un bus rojo que circulaba por la avenida le pasó rozando la cara, levantando una ráfaga de viento caliente y olor a aceite de motor quemado que le mareó un poco. Su pecho subía y bajaba con un ritmo demencial, haciendo el mismo sonido que un fuelle roto.

Cuando volvió en sí, se giró, esperando ver las bolsas de papel respirándole en la nuca. Para su suerte, se habían detenido.

Los tres barrenderos estaban alineados en el límite exacto donde terminaba el sendero de grava y comenzaba la acera. Permanecían allí, inmóviles, como gárgolas amarillas.

Su programación o las órdenes que recibían —lo que fuera que impulsara a esos autómatas— parecía limitado al perímetro del parque.

—Volvamos. Está fuera de nuestra jurisdicción —murmuró Marco. Ernesto alcanzó a oír entre el ruido de la avenida.

En un acto de perfecta sincronía, giraron sobre sus talones y se alejaron hasta perderse de vista. Los árboles, que batían en silencio sus ramas esqueléticas, los observaron con cierta complicidad mientras intentaban soportar el peso de las escasas hojas que se resistían a caer.

Ernesto se dejó caer en la banca metálica de un paradero. Aunque no prestó mucha atención, sabía que la gente que pasaba a su lado no parecía interesada por la persecución. Cada uno iba sumido en sus propios asuntos. El ejecutivo de un banco pensaba en su desempeño en una presentación frente al directorio. Una señora paseando un perro salchicha se preguntaba quién partiría primero, si ella o su mascota. Un estudiante universitario mantenía una discusión en su mente contra el profesor de la asignatura que acababa de reprobar.

Nadie había notado a Ernesto. Pero él no estaba en posición de juzgar: había pasado por alto un detalle imposible de soslayar.

Se miró las manos. Estaban sucias de tierra y temblaban con violencia, síntoma que solo empeoró cuando notó una pequeña mancha en la manga de su camisa blanca. Reconoció la textura al instante: era una salpicadura de ese fluido oscuro y viscoso que había visto en la bolsa de los barrenderos. Con un asco visceral, intentó limpiarla con saliva, pero la mancha no se disolvió. En lugar de eso, se extendió formando una mancha con la forma y tamaño de una mariposa.

—Disculpe joven, ¿tiene hora? —le preguntó una voz a su lado.

Ernesto dio un salto y casi se cayó de la banca. A su lado, un hombre mayor vestido con un abrigo gris que había visto tiempos mejores. El sujeto, que sacaba un pañuelo sucio para sonarse la nariz, tenía una expresión de curiosidad o quizás de lástima.

—Son… las nueve y cuarto —respondió Ernesto luego de ojear su reloj.

—Ah, buena hora… —dijo el viejo, asintiendo lentamente—. Buena hora para dejar de mirar al suelo.

Ernesto lo miró fijamente. No estaba seguro de haber escuchado bien.

—¿Perdón?

—Digo que es buena hora para dejar de usar este pañuelo —repitió el anciano, mientras arrojaba ese amasijo de secreciones a la basura—. Esos uniformes nuevos son curiosos, ¿no cree?

Ernesto sintió que el corazón se le detenía un segundo.

—¿No le gustan?

—No sé si se trata de gustos. Es solo que no logro acostumbrarme a las bolsas de papel —el viejo apuntó a un camión de basura que se movía lentamente por la avenida.

Ernesto dirigió la mirada hacia el vehículo. Dos recolectores bajaron de un salto de la parte posterior y se dispusieron a levantar un basurero municipal para vaciar su contenido en la boca del compactador, como quien arroja sus ofrendas a las fauces de un ídolo hidráulico. Vestían overoles azul marino y llevaban sus respectivas bolsas en la cabeza.

De papel, ligeramente arrugadas, sin agujeros para los ojos y con la misma inscripción que prohibía su reciclado.

—El alcalde dice que es por empatía —continuó el viejo—. Pero yo creo que es por un tema de costos. No hay que pagarle seguro dental a una bolsa de papel, ¿verdad? Ni preocuparse por si está triste, cansada o enferma. Cuando se daña, simplemente se reemplaza. Como una ampolleta. —Una pausa—. Por cierto, ¿sabe cuántos políticos se necesitan para cambiar una ampolleta? —preguntó en tono de broma, pero Ernesto no respondió.

El camión se detuvo unos metros más adelante. Uno de los recolectores, que se había montado de nuevo en la parte posterior, bajó demostrando una extraña mezcla entre agilidad y rigidez articular, con esa economía de movimientos que Ernesto había presenciado antes. La bolsa de papel se giró hacia la banca. El recolector lo estaba mirando como si lo hubiese reconocido.

—Dave… —susurró Ernesto, aunque sabía que el color del overol era distinto.

—¿Dave? —preguntó el viejo—. No conozco a ningún Dave, pero, ahora que lo dice, mi nieto, Julián, que empezó a trabajar en el departamento de aseo la semana pasada, mencionó a un tal Dave. —Hizo una pausa y luego volvió a hablar de su nieto—. Está muy contento con su nuevo empleo. Dice que el uniforme amarillo es más cómodo que el azul. También dice que es importante elegir bien la talla de la bolsa y verificar que no tenga agujeros por donde se filtre la luz.

Ernesto se puso de pie. La náusea había regresado, más fuerte que antes. La ciudad, esa estructura de hormigón y vidrio que siempre había considerado su hogar, se sintió de pronto como una maqueta hostil, un escenario diseñado por alguien que no entendía la geometría de lo vivo.

—Tengo que irme —dijo Ernesto, sin mirar al viejo.

—Vaya tranquilo —respondió el anciano—. Y cuidado con las hojas secas.

Ernesto caminó, luego trotó, alejándose de la avenida, buscando las calles interiores, las más estrechas; allí esperaba encontrar rostros. Rostros humanos. Ojos, bocas, narices. Necesitaba ver gente: gente fea, gente con acné, gente con arrugas, gente con tics nerviosos. Cualquier cosa menos bolsas de papel.

Entró en una cafetería al azar. El calor del local, con su olor a granos tostados y leche vaporizada, le golpeó como un abrazo. Había gente. Una chica leía un libro en una esquina. Un hombre tecleaba en su portátil. El barista, un joven con tatuajes en el cuello, estaba limpiando la cafetera, de espaldas al público.

Ernesto se apoyó en el mesón, exhalando un volumen de aire que no se creía capaz de contener.

—Un expreso —pidió—. Doble, por favor.

El barista asintió sin mirarlo y procedió a preparar el pedido.

—Enseguida.

El sonido del moledor de café le pareció reconfortante. Era un ruido normal. Un ruido de la vida de antes. Ernesto cerró los ojos un momento, intentando borrar la imagen de la cabeza giratoria de Marco.

—Aquí tiene —dijo el barista.

Ernesto abrió los ojos y soltó un gemido.

Sobre el mostrador, bajo una columna de vapor, apareció una pequeña taza blanca. El barista no se había girado para entregársela, sino que seguía de espaldas, manipulando la máquina. Y sin embargo, su cabeza… su cabeza le estaba mirando fijamente con unos ojos que no eran ojos, sino dos manchas de tinta negra dibujadas toscamente sobre una bolsa de papel que, según Ernesto, acababa de usurpar el espacio sobre sus hombros.

—¿Azúcar? —preguntó con voz metálica—. ¿O lo toma sin endulzar?

Ernesto retrocedió, llevándose las manos a la boca para contener el vómito. Solo se detuvo al chocar contra la mesa de la chica del libro, quien apenas se inmutó. O para ser más exactos, su rostro no mostró expresión alguna porque… carecía de uno.

Al girarse hacia ella, Ernesto comprobó con horror que llevaba la cabeza cubierta igual que los barrenderos. Le parecía imposible que la chica estuviera leyendo con los ojos a través de la bolsa, pero su superficie frontal estaba perfectamente alineada con las páginas del libro.

Entonces miró al hombre del portátil con la esperanza de encontrar en él un óvalo con facciones humanas. Para su desgracia, el brillo azul de la pantalla no iluminaba una frente sudorosa ni unos ojos cansados, sino una lámina de fibra prensada. Tecleaba sin descanso como si el envoltorio le dictara las palabras al oído.

—Esto es insólito —murmuró Ernesto.

Cuando la bomba de la cafetera se apagó, el silencio que quedó fue casi absoluto. La única interrupción fue la del rasguido de las páginas al pasar y las pulsaciones bruscas sobre las teclas.

—Todo esto es insólito —repitió para sí mismo, aferrándose a la única explicación que le permitía no volver a gritar—. El golpe me debe haber provocado una conmoción cerebral. Estoy alucinando, eso es todo.

Por alguna razón, pensó que la cafeína le ayudaría a recuperar la lucidez suficiente para desmentir la alucinación que le aquejaba. Tomó la taza pequeña con dedos temblorosos y bebió el expreso de un solo trago. El líquido hirviendo le quemó la punta de la lengua y parte de la garganta, pero el dolor fue bienvenido. Ese estímulo le ayudaría a diferenciar la realidad de la ficción creada por su mente.

Metió un billete debajo del platillo y, sin esperar el vuelto —no quería ver al barista girar la cabeza—, salió disparado hacia la calle.

El aire exterior no trajo alivio. La avenida, antes un río de rostros preocupados, aburridos o ansiosos, se había transformado en un desfile homogéneo de bolsas de papel. Ejecutivos con maletines, madres empujando coches de bebé, vendedores ambulantes; todos llevaban la cabeza metida en una bolsa. La única diferencia perceptible residía en la profundidad de las arrugas de la superficie.

Ernesto se detuvo frente al escaparate de una tienda de electrodomésticos. Antes de mirar, creyó que descubriría que él también llevaba una bolsa de papel, pero su reflejo no tardó en devolverle la mirada, una mirada limpia, proveniente de dos ojos comunes. Allí estaba él, con su camisa blanca manchada de aceite negro y el cabello desordenado. Y justo en medio, una mancha rosada con expresión de pánico.

Si realmente era el único que llevaba el rostro expuesto a los elementos, entonces podía afirmar sin miedo a equivocarse que se había convertido en una anomalía, una extrañeza en un mundo que ha optado por la simpleza del ocultamiento de las expresiones.

Echó a caminar, desorientado. Un hombre de traje gris chocó su hombro contra el pecho de Ernesto. No se detuvo, ni se disculpó. Simplemente rebotó, se mostró ligeramente desconcertado y siguió su camino, ajustando la posición de la bolsa con un movimiento mecánico. Para la gente-bolsa, Ernesto no era una persona; era un obstáculo invisible, un error de renderización en el mapa de un videojuego.

Nadie lo miraba. No podían.

Una sensación de terror le subió por el esófago y se mezcló con el ardor que empezaba a producirle el café. La necesidad de encajar se volvió imperiosa. Recordó sus años de universidad y pensó en lo lejos que se encontraban esas pretensiones de exclusividad, ese afán por destacar entre la multitud. Ahora, ser la excepción le pesaba tanto como una enfermedad terminal.

Siguió caminando sin rumbo. Su mente estaba ocupada intentando conferir algo de sentido a los extraños acontecimientos que se acumulaban uno tras otro. ¿Debía conseguir una bolsa y ser como los demás?

En la esquina, vio una pequeña fila formada por unas diez personas que aguardaban frente a una puerta metálica. Todavía quedaban personas como él, personas con el rostro descubierto. Vio rostros cansados, rostros asustados, rostros desgastados, rostros desnudos.

Sin pensarlo dos veces, Ernesto se colocó al final de la fila. No tuvo que preguntar nada. La dinámica era evidente: por un lado entraban personas como él y, por el otro, salían con un overol y una bolsa de papel.

La fila avanzaba rápido, demasiado rápido.

Cuando la persona delante de él cruzó el umbral, solo pasaron unos minutos hasta que la vio salir por otra puerta, ya transformada: un overol impoluto, una herramienta en la mano y la cabeza oculta bajo una bolsa de papel.

Era su turno.

Detrás de un mesón alto, un funcionario que llevaba una bolsa de papel con una línea dorada dibujada en el borde inferior tecleaba en una máquina de escribir antigua.

—Siguiente —dijo con voz metálica.

Ernesto se acercó, sintiéndose como un niño que ha sido llamado a la oficina del director.

—¿Nombre? —pidió el funcionario, sin saludar.

—Ernesto. Mi nombre es Ernesto.

—¿Talla?

—Este suéter es talla M, pero a veces uso talla L.

Ernesto parpadeó, confundido. El funcionario no parecía muy feliz de tener que explicar lo mismo una y otra vez.

—Me refiero al perímetro cefálico.

—No sé… Nunca había necesitado conocer ese dato.

El funcionario soltó un resoplido largo y sonoro, cuya vibración hizo temblar el borde dorado de su bolsa. Luego de hurgar entre los objetos de un cajón, se inclinó sobre el mostrador, estiró una cinta métrica y rodeó la cabeza de Ernesto con brusquedad. La presión sobre las orejas le produjo un leve dolor.

—Cincuenta y ocho centímetros, una cabeza bastante grande. Tenga —dijo y le entregó un paquete sobre el mostrador.

Contenía un overol amarillo idéntico al de Dave —¿o debía decir Marco?— y una bolsa de papel doblada cuidadosamente. Luego, colocó un rastrillo metálico encima.

—¿Barrendero? —preguntó Ernesto, mientras tomaba los objetos con unas manos que parecían no pertenecerle—. ¿Por qué? Soy contador de profesión. Trabajo con hojas de cálculo, no con hojas secas.

—¿Quiere el trabajo o no? Hay un montón de gente esperando por un puesto y usted se atreve a quejarse solo porque desprecia el oficio.

—No es eso. Solo quería conocer el fundamento de la decisión, si es que existe uno.

El funcionario, giró la pantalla y le mostró un gráfico complejo, lleno de curvas y diagramas difíciles de entender.

—Contamos con un sistema de asignación infalible —explicó con tono aburrido—. El reporte inicial inicial señala que usted ha pasado el tres por ciento de su vida adulta mirando hacia el suelo, evitando pisar las líneas de las baldosas. Es por lejos la actividad a la que ha dedicado más tiempo.

Ernesto sintió un nudo en el estómago. Su manía, registrada y procesada por un algoritmo computacional que desconocía, había sido expuesta y usada en su contra.

—En cualquier caso, pierda cuidado. No es su culpa. Su fisonomía cervical parece diseñada para ir con la cabeza inclinada hacia adelante —continuó el funcionario, mientras timbraba un documento con la fuerza que se usa para martillar un clavo—. Usted simplemente no sirve para mirar al frente, menos aún arriba. —Agarró un sobre y se lo ofreció—. En este sobre va una copia del reglamento y un mapa. Lea los protocolos con detención y si tiene alguna duda, preséntela a su supervisor. Encontrará los datos de contacto en la última página.

Ernesto tomó el plano. Su parque —el que tendría que mantener limpio y ordenado— estaba delimitado por líneas azules.

Cuando salió a la calle, llevaba el overol doblado sobre el antebrazo, el barrehojas en una mano y la bolsa de papel junto a los documentos en la otra. El frío de la mañana parecía haber aumentado. La gente-bolsa fluía por la acera prestándole la misma atención que el agua de un río le concede a una piedra sumergida cuando baja desde lo alto de una montaña.

Con una calma que a cualquiera le hubiese parecido imposible en esas circunstancias, Ernesto desdobló el overol y se lo colocó sobre la ropa. Le quedaba perfecto. Luego extendió la bolsa de papel y la contempló algunos segundos. El papel era grueso, rugoso al tacto. Olía a pegamento industrial y a celulosa.

Respiró hondo una última vez, llenando sus pulmones con el aire contaminado de la ciudad, y se calzó la bolsa sobre la cabeza. El interior era oscuro, pero no tanto como había pensado: la luz se filtraba a través de las fibras del papel, apenas atenuada. El sonido de la avenida se había acallado, transformándose en un rumor lejano. Era la experiencia de un feto dentro del útero de su madre, mientras permanece suspendido en el líquido amniótico.

Con la finalidad de acostumbrarse al nivel de sensibilidad actual de sus sentidos, se dispuso a recorrer la sección del parque que le correspondía limpiar en ese horario. Al recorrer el paisaje de izquierda a derecha con la mirada, notó que la tensión en sus vértebras se había disipado; su cuello giraba ahora con la suavidad de un engranaje que ha sido engrasado recientemente.

A pesar de que la bolsa no tenía agujeros, todavía podía ver. Sin embargo, su nuevo sentido de la visión era distinto. El mundo no tenía profundidad, sino que se desplegaba frente a él como un mapa plano, sin horizonte ni perspectiva. Su cerebro solo recibía los datos necesarios para formarse una idea general de su entorno.

Entonces, divisó una hoja seca en el suelo y sintió la necesidad de recogerla. Convencido de que esa sería la primera tarea que haría como barrendero, empuñó el barrehojas y lo arrastró con suavidad por el suelo, como si temiera romper algo. La hoja permaneció anclada en su posición original, como si su peso representara un desafío mayor al que podía superar. La segunda vez, apoyó los dientes de la herramienta con más fuerza. Shhh-clac, se oyó, y la hoja se arrastró unos treinta centímetros.

Nadie pudo ver la sonrisa que se dibujó en su rostro.

Luego de esa primera hoja, el ritmo se apoderó de sus músculos con una facilidad pasmosa. Shhh-clac. Shhh-clac. No era una actividad física, sino una suerte de coreografía.

En lo que se adaptaba a su nuevo empleo —y a su nueva apariencia—, tuvo tiempo de reflexionar. Llegó a la conclusión de que la bolsa le facilitaría la vida. Nunca más volvería a sentir la ansiedad difusa que le provocaba el contacto visual con desconocidos ni el agotamiento mental que exigía la vigilancia constante del suelo. Su único objetivo era apilar los residuos sólidos —hojas secas, principalmente—, empujarlos sobre una pala y depositarlos en un contenedor de plástico.

Se disponía a limpiar un envoltorio de caramelo que refulgía con insolencia, cuando sintió una vibración en el muslo derecho. Con los movimientos torpes de quien desarrolla una habilidad que no se encontraba en su repertorio, bajó el cierre del overol y rebuscó entre las telas hasta dar con el aparato.

Ernesto intentó leer el nombre de quien llamaba en la pantalla, pero al mirar la pantalla, el texto le pareció escrito en jeroglíficos. Su pulgar, guiado por una memoria muscular que se resistía a morir, deslizó el ícono para contestar.

—¿Diga?

—¿Muñoz? —La voz del jefe sonó diminuta, lejana, pero cargada con el tono propio de alguien que se siente molesto—. ¿Se puede saber dónde diablos está? Son las nueve cuarenta y cinco. La reunión de presupuesto empezó hace casi una hora y su silla sigue vacía.

Ernesto se llevó el teléfono a donde suponía que estaba su oreja, presionándolo contra la bolsa de papel. El crujido del material al arrugarse se oyó a través del teléfono como interferencia estática.

—Muñoz, ¿puede oírme? —insistió la voz—. Si esto es por lo de ayer, le advierto que no estoy para juegos. Tiene quince minutos para llegar con las planillas corregidas. De otro modo, puede irse despidiendo de su puesto de trabajo.

El barrendero abrió la boca para responder. Esperaba escuchar su propia voz, ese timbre titubeante y educado con el que solía pedir disculpas incluso por aquellos errores que no había cometido. Pero lo que salió de su garganta no fue eso. La bolsa eliminaba todos los matices, permitiendo que primara la función comunicativa por encima de cualquier forma de ornamentación.

—Muñoz no se encuentra disponible —dijo. Su voz sonó plana, metálica, idéntica a la de Marco y la del barista.

Del otro lado de la línea, silencio. Un silencio de confusión, de engranajes mentales que se atascan hasta detener el giro por completo.

—¿Qué? ¿Quién habla? —Y apartándose del teléfono, preguntó a su asistente personal—: ¿Es una contestadora? —Luego de una pausa, continuó—: No tengo tiempo para esta clase de bromas. Exijo que se presente en mi oficina tan pronto como llegue. Le advierto que la falta será registrada en su hoja de vida. ¡Esta conducta es absolutamente contraria a los valores de la empresa!

El barrendero miró hacia el parque. A lo lejos, vio a otros dos barrenderos que se movían como péndulos bajo el sol gris. La escena le inyectó una calma anestésica que lo protegía de la estridencia que taladraba su oído. Aquella voz llegaba demasiado nítida, con una claridad obscena que delataba la carencia de una bolsa de papel. Y a juzgar por su histeria, la necesitaba con urgencia.

—Me temo que eso no será posible —respondió, y se sorprendió al notar que no sentía miedo, ni sumisión, ni siquiera desprecio, solo indiferencia—. Ernesto, el sujeto al cual usted se refiere como Muñoz, ya no está con nosotros.

—¿Qué quiere decir con que ya no está con nosotros? —El tono del jefe cambió, oscilando entre la furia y una incipiente preocupación—. ¿De qué está hablando? ¿Le pasó algo? ¿Quién es usted?

—Ernesto ha sido depuesto de sus funciones debido a una incompatibilidad anatómica —explicó con paciencia burocrática—. La rigidez de su cuello dificultaba la rotación de su cabeza —agregó.

—¿Está usted demente? —gritó el jefe, a punto de perder los estribos—. ¡Dígale a Ernesto que está despedido!

—Lo lamento, pero no puedo procesar esa solicitud —dijo la voz metálica, mientras sentía cómo sus cuerdas vocales vibraban en una frecuencia nueva, más baja, más pura.

—¿Por qué no?

—Ernesto ha muerto.

Antes de que su interlocutor pudiera responder, apartó el teléfono de la bolsa y miró la pantalla por última vez. El tiempo de la llamada marcaba un minuto y cuarenta y tres segundos. Solo diecisiete segundos más y agotaría su límite de interacción diario.

Como ya no lo necesitaría más, arrojó el teléfono al contenedor de basura. El aparato cayó con un golpe sordo, mezclándose con hojas secas, colillas de cigarrillo y boletos de bus.

El barrendero subió el cierre de su overol, ocultando la camisa blanca manchada de aceite, la corbata y los últimos vestigios de quien había sido. Al empuñar el barrehojas con ambas manos percibió la calidez del mango de madera. La herramienta era ahora una extensión de sus propios huesos.

A unos veinte metros, Marco se detuvo y se giró hacia él. A pesar de la distancia y de la falta de ojos, supo que lo estaba mirando. Cuando le devolvió la mirada, Marco levantó levemente el rastrillo en un saludo silencioso y cordial.

El barrendero respondió levantando suavemente el suyo.

Luego, bajó la vista hacia el suelo, hacia las baldosas hexagonales y sus líneas de unión, esas que ya no tenía que evitar pisar porque ahora su trabajo consistía en limpiarlas, limpiarlas hasta borrarlas, hasta hacer que el pavimento fuera completamente liso y uniforme.

Dio un paso al frente y barrió una hoja. Shhh-clac. El sonido fue perfecto.

En la oscuridad reconfortante de su bolsa de papel, sonrió de nuevo. Hacía años que no lo hacía dos veces en un mismo día.

Sin prisa, siguió barriendo hasta que él y el otoño fueron una sola cosa.

El libro ya se encuentra disponible en Amazon (físico y digital) y en la tienda de Apple Books (digital). ¡Espero sus comentarios!